Zucker, Süßigkeiten und süße Desserts sind für uns heute selbstverständlich. Aber bis der Zucker als erschwingliches Gut zu uns nach Europa gelangte, dauerte es Jahrtausende. Und die Geschichte ist geprägt von unermesslichem Reichtum und unsäglichem menschlichen Leid.

Wie hatte man früher gesüßt?

Schon in der Steinzeit nutzte der Mensch weltweit Honig als süßes Nahrungsmittel. Die zweite Quelle für Süßes war Trockenobst. Aber das entdeckte man erst sehr viel später im Nahen Osten. Trauben, Datteln oder Feigen fielen von den Reben oder Bäumen und wurden dort durch die Hitze der Sonne getrocknet. Das Trocknen von Obst war so die erste Konservierung von Lebensmitteln.

Woher stammt der Zucker?

Zuckerrohr, aus dem wir heute etwa 80 % unseres Zuckers beziehen, ist eine endemische Pflanze aus Neuguinea. Dort wurde sie schon vor über 8.000 Jahren genutzt und angebaut. Um etwa 6000 v. Chr. gelangte Zuckerrohr nach Indien, China und später nach Persien. Von dort stammt außerdem eine der ältesten Süßspeisen der Welt, Baklava.

Wann kam der erste Zucker nach Europa?

Alexander der Große brachte auf seinen Feldzügen um 325 v. Chr. erstmalig Zucker nach Europa mit. So wurde er in der griechischen Welt und später in Rom bekannt. Dennoch blieb er ein seltenes und extrem teures Importgut, das vor allem medizinisch genutzt wurde. Versuche, die empfindliche Pflanze anzubauen, schlugen vielerorts fehl. Denn sie braucht subtropisches Klima und viel Regen, darf aber nie im Wasser stehen. Zudem stellt sie ihr Wachstum bei Temperaturen unter 15 Grad ein.

Wann wurde Zucker in Europa angebaut?

Erst den Arabern gelang es im 8. Jahrhundert n. Chr. Zuckerrohr im mediterranen Klima in Nordafrika, Sizilien und in Spanien anzubauen. Der Anbau von Zuckerrohr wird in Spanien erstmals im Kalender von Córdoba aus dem Jahr 961 erwähnt. Darin sind die Jahreszeiten geregelt, in denen das Zuckerrohr gepflanzt und geerntet werden muss.

Im 12. Jahrhundert wird der Anbau von Zuckerrohr bereits in den agronomischen Abhandlungen von Al-Andalus erwähnt. Die Araber verfeinerten zudem die Techniken zur Zuckerproduktion und exportierten Zucker in größeren Mengen nach Nordeuropa. Dennoch blieb er im Mittelalter ein Luxusgut und nur den Adeligen und reichen Bürgern vorbehalten.

Was hat Madeira mit Zuckerrohrplantagen zu tun?

Als die Portugiesen 1419 die unbewohnte Insel Madeira (wieder-) entdeckten, fanden sie dort optimale Bedingungen für den Zuckerrohranbau vor. Heinrich der Seefahrer ließ schon nur 6 Jahre später Stecklinge aus Sizilien importieren und auf Madeira anpflanzen. Schon 1451 wurden erste Zuckerrohrfabriken hochgezogen und Madeira belieferte von da an ganz Europa mit Zucker. Ein regelrechter Hype um das “weiße Gold” entstand.

João Esmeraldo aus Flandern wurde einer der reichsten Zuckerhändler. In seinem ehemaligen Haus in Funchal auf Madeira befindet sich heute das Zuckermuseum.

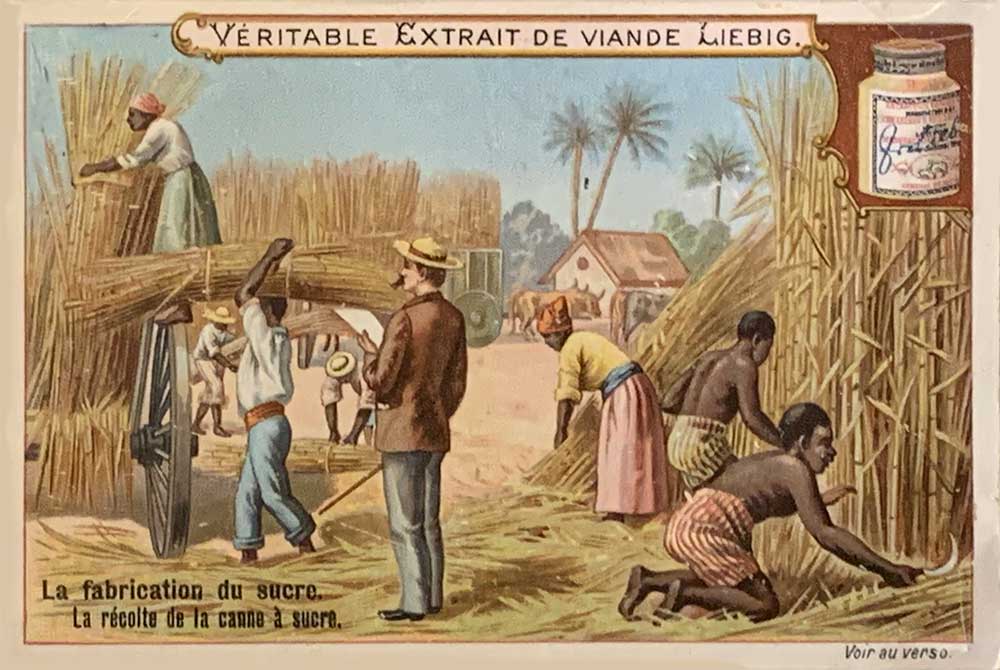

Warum wurden Sklaven auf Zuckerrohrplantagen eingesetzt?

Denn mit Zucker ließen sich enorme Summen verdienen und das restliche Europa riss sich um diese süße Köstlichkeit. Italiener, Franzosen, Engländer und Spanier stiegen auf Madeira in den Zuckerhandel ein und häuften riesige Reichtümer an. Aber die Plantagenarbeit und die Produktion erforderten eine hohe Anzahl von Arbeitskräften, und so begannen die Portugiesen als erste mit Sklavenhandel im großen Maßstab.

Wie wichtig war Zucker in der Kolonialzeit?

Im Laufe der Zeit wurden Zuckerrohrplantagen auch in anderen Teilen der Welt angelegt, zunächst auf São Tomé vor Afrika, dann in Brasilien und später in der Karibik. Der Handel mit dem Luxusprodukt Zucker wurde zum Inkubator für europäische Händler und Kolonialmächte.

Im 17. und 18. Jahrhundert kontrollierten erst die Niederlande und dann England den Zuckerhandel und die Zuckerproduktion in ihren Kolonien in der Karibik und stiegen ebenfalls in den Sklavenhandel ein. Über 17 Mio. Menschen aus Afrika wurden für die Arbeit unter unmenschlichen Bedingungen in den Zucker-, Kaffee- und später den Baumwollplantagen versklavt.

Mehr über die Entstehung des Kolonialismus Europas.

Sehenswerte 2-teilige Dokumentation über Zucker auf arte.tv (noch bis 5. November 2025)

Zucker aus Zuckerrüben

1747 entdeckte der Berliner Chemiker Andreas Sigismund Marggraf erstmals den Zuckergehalt in Runkelrüben. So begann man allmählich gezielt den Zuckeranteil durch Züchtungen verschiedener Rübenarten zu erhöhen, denn die Rübe wuchs auch in gemäßigteren Breiten. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts war Rübenzucker der wichtigste Exportartikel des Deutschen Reiches. Um das Jahr 1900 verbrauchte ein Mensch durchschnittlich übrigens nur 3 g Zucker pro Tag. Heute nehmen wir täglich 110 g zu uns!

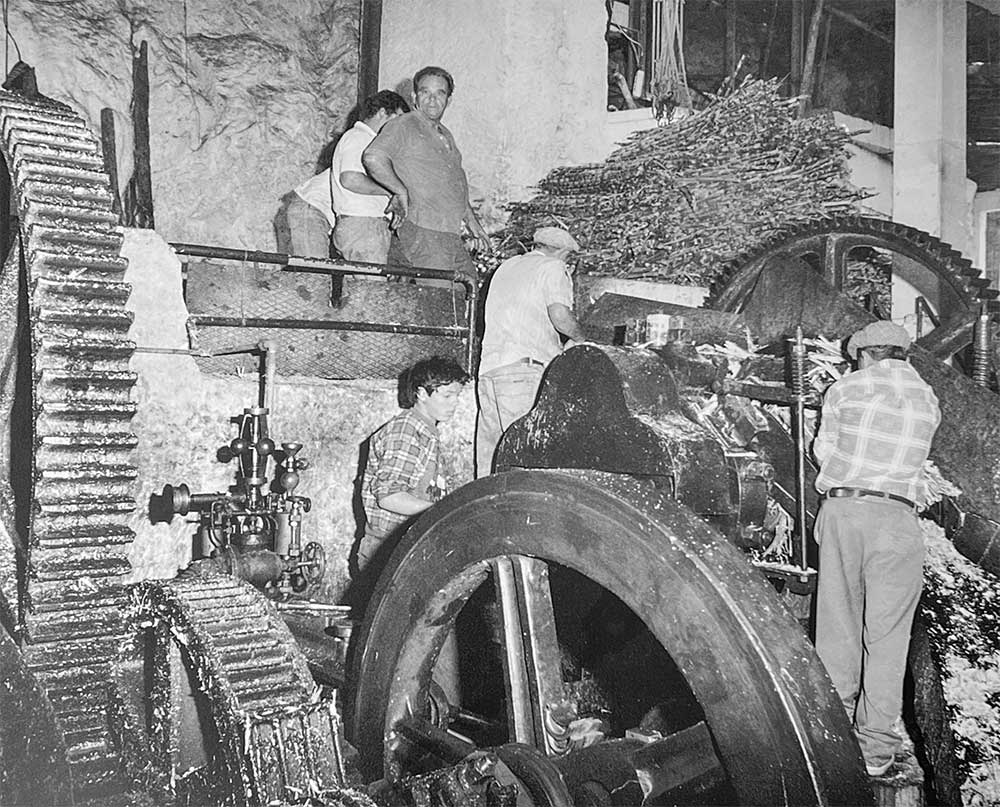

Wie wurde früher Zucker aus Zuckerrohr gewonnen?

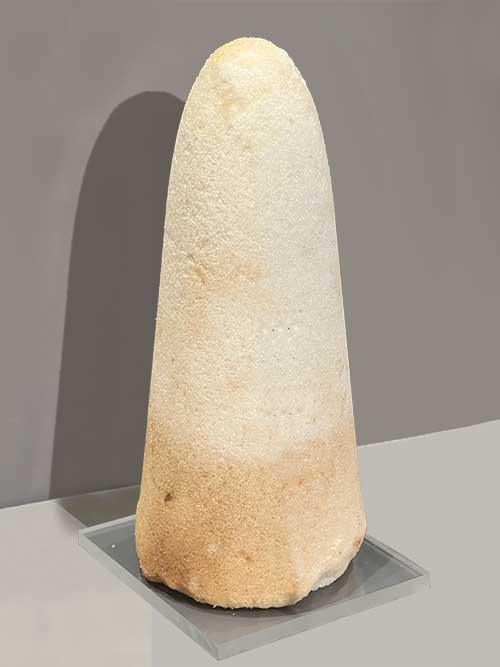

Die langen Stängel des Zuckerrohrs wurden maschinell gepresst, der auslaufende Saft anschließend gereinigt und in riesigen Kupferkesseln zu Sirup gekocht. Diese Melasse wurde dann in trichterförmige Behälter aus Ton gefüllt. Durch ein Loch unten floss die überschüssige Flüssigkeit ab, während der kristallisierte Zucker im Gefäß verblieb. Umgestülpt ergab es einen Zuckerhut, der so in den Handel kam.

Die überschüssige Melasse wurde früher entsorgt, bis man erstmalig in der Karibik auf die Idee kam, daraus Rum herzustellen. Auch aus Zuckerrohrmost wird Rum gewonnen, wie z. B. Cachaça in Brasilien.

Wie entstand die Dessertkultur?

Süßspeisen kannten zwar auch schon die alten Römer und die Araber nutzten Zucker bereits für viele süße Spezialitäten. Aber erst ab 1453 entwickelte sich in Istanbul allmählich eine Dessertkultur. Denn der Eroberer Konstantinopels, Mehmet II. war ein Feinschmecker mit einer Vorliebe für große Festgelage in seinem Topkapı-Palast. Er beschäftigte eine Vielzahl von spezialisierten Köchen, z. B. die baklavacı für süßes Gebäck. Diese kreativen Zuckerbäcker des Palastes ließen sich immer neue Versionen der überlieferten Süßspeisen einfallen. Von hier aus breiteten sich solche Desserts über das gesamte Osmanische Reich aus. Die Vielzahl dieser Gerichte, die damals entstanden, sind heute unter dem Namen „Palastküche“ bekannt.

Im 17. Jahrhundert gelangte die Kunde davon auch an die Höfe Frankreichs. Hatte man vorher noch Süßes und Salziges nicht getrennt, ging man nun allmählich dazu über, den letzten Gang für Süßspeisen zu reservieren. So entwickelte sich unser heutiges Dessert. Dementsprechend stammt der Name aus dem französischen Wort “desservir” „die Speisen abtragen, den Tisch abräumen“.

In Frankreich ist man in letzter Zeit in den Restaurants dazu übergegangen, zum Abschluss der Mahlzeiten einen Café Gourmand anzubieten. Das ist ein Espresso mit einer Auswahl an Mini-Desserts. Diese kleinen Petit Fours und andere süßen Leckereien stehen nicht extra auf der Karte, es sind also immer Überraschungen! Aber jedes Mal aufs Neue köstlich!

Siegbert Mattheis

Siegbert Mattheis, Jahrgang 1959, ist seit seinem ersten Italienaufenthalt 1977 vom mediterranen Lebensgefühl begeistert. Seitdem bereist er mehrmals im Jahr die Länder rund um das Mittelmeer. Nach seinen Studien Kommunikationsdesign, Philosophie, Wissenschaftstheorie und Kunstgeschichte gründete er eine Werbeagentur, die er seit 1998 gemeinsam mit seiner Frau Claudia Mattheis führt. 2002 bauten beide gemeinsam Ambiente–Mediterran.de auf, das inzwischen größte Lifestyle-Magazin rund um die mediterrane Kultur. Darüber hinaus ist er Fachjournalist und Fotograf, begeisterter Hobbykoch und Liebhaber stilvoller Einrichtung. Gründliche Recherche und Liebe zum Detail gehören zu seinen Leidenschaften. Mit seiner Frau lebt er in Berlin Prenzlauer Berg.

Zuletzt aktualisiert im Oktober 2025 von Siegbert Mattheis